【广州日报】一点小改变,患者更舒心,中山一院护士们展“绝活”

护理是一份需要细心和耐心的工作,如何在护理过程中让治疗效果更好、让患者更舒适?有时秘诀就藏在一些细微的改变中。

5月12日是国际护士节,广州日报新花城记者采访了来自中山大学附属第一医院(以下简称中山一院)的四位护士,请他们展示护理“绝活”。

儿科三区主管护师罗美:

“三指”定位,“一针见血”

面对哭闹的危重症新生儿,如何能更准确、顺利地采血是一大难点。

“在临床上,我们针对一些静脉采血困难的危重新生儿,通常会采用股静脉采血,目前国内外常用的股静脉采血方法有摸股动脉法、股三角中点法。”罗美说,新生儿没有配合意识、哭闹、肢体活动度大,尤其是肥胖、严重脱水的患儿,容易出现定位不准导致穿刺失败、血肿、血栓等,这不仅仅会增加患儿创伤,延误病情的诊断及治疗,还会导致患儿产生应激反应,甚至出现颅内出血等严重并发症。

为了解决这一难题,罗美团队通过查找文献及临床实践,得出了“三指”定位法。让患儿处于仰卧位,将一侧大腿向外展开,使其与腹股沟成90°角,护士将中指、大拇指分别置于大腿内、外侧缘,指尖两点连线与腹股沟韧带平行,食指置于两指尖中点,下方2厘米处即为穿刺点,将针倾斜约30°-45°刺入,便可顺利完成采血。

罗美介绍,这一操作单人即可完成,采用三指定位穿刺法可将一次穿刺成功率由传统方法的81%上升至93.5%。

烧伤与创面修复科-慢性伤口造口护理专科李静主管护师:

“以截制瘘”,加速伤口恢复

接受腹部手术后,有一些患者会出现肠外瘘,瘘口渗出的消化液对瘘口周围皮肤的腐蚀性强,易导致切口感染及局部皮肤红肿、糜烂或坏死。此外,瘘口排泄物的收集难度也很大,还会对患者的心理造成不好的印象。

怎样避免让患者难堪、加速伤口恢复?李静给出了她的答案。她创新使用“围堵式”截流的方法阻隔伤口与瘘口,为瘘口周围的伤口提供一个“独立”的恢复空间。

李静解释道,操作过程中需要先用造口粉和液体敷料保护瘘口周围的皮肤,随后用油纱覆盖瘘口周围,再使用一种不吸水、不溶于水的防漏皮搭桥,形成一个支撑面,将瘘口露出,粘上造口袋收集排泄物,并使用弹力胶布加固边缘。然后再将片状的防漏皮垂直插入,封堵瘘口与伤口之间的空隙。这样就能让排泄物顺利排出至造口袋,而瘘口周围的皮肤也能够与瘘口隔离开来,不再继续感染,更快愈合。

“与传统方式相比,这一方式能提高患者的舒适度,缩短患者住院时间。”李静指出,若采用传统的负压伤口治疗方法,一次治疗需要花费1万多元,新技术治疗成本只需要100元,为患者减轻了费用负担。

心脏外科二区吕林华副主任护师:

研发新型胸带,能调大小、不易掉落

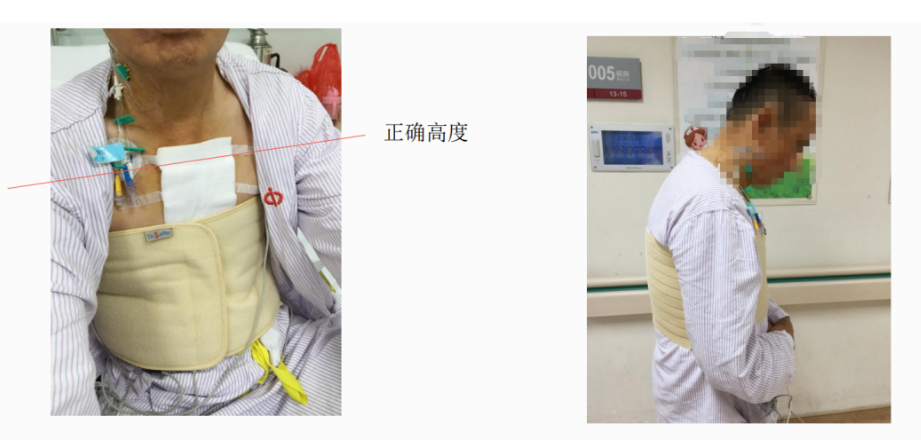

在心脏手术后,为减轻术后伤口张力、防止胸骨裂开、减轻疼痛,患者需要佩戴3个月的胸带,以达到对伤口固定和保护的作用。

传统胸带设计弊端多,比如材质硬、厚、粗糙、无法完全贴合胸部上宽下窄的形状。或是稍微动一下就容易滑落,不易于伤口的恢复,并且胸带一般为男女同款,女性穿着起来会有一定的尴尬之处。

传统胸带

为了改变这种情况,吕林华团队创新设计出了一种新型弹力加压胸带,胸带增加了肩带,不易滑落,材料也更加柔软透气。最主要的是,胸带分为大中小码,可以调整大小,胸带有一侧的绷带魔术贴部分采用“一分为二”的设计,符合人体胸部上宽下窄结构,使整个伤口创面贴合良好。

改良后的胸带

2020年,这款新型胸带申请到了专利,在2021年实现了技术转化,并在临床应用,预计未来能有更多的患者能自行购买这一胸带。

重症医学科(ICU)卫政登副主任护师:

超声辅助,鼻肠管置管更“丝滑”

在ICU,重症患者长期卧床,有的需要通过鼻插管来输入肠内营养。“过去我们用的是盲插鼻肠管技术,护士来到患者床边,使用听诊器听气过水声,从而判断管道的位置。”由于不能直视,存在成功率不高、对操作者技术要求高等问题。有时需要反复调整管路位置,所以会增加患者的不适和痛苦,也增加了患者需要支付的费用。

既然问题主要出自“看不见管子”,那么如果能将置管的过程直观呈现在眼前,难题不就迎刃而解了?循着这样的思路,卫政登想到了“超声”这一好帮手。2018年,卫政登开始使用超声机来引导鼻肠管的位置,经过多次尝试,这一方法能准确地将管子正确地放置在患者的肠道内。此外,超声还无辐射,不会给患者带来伤害。这一技术能极大地提高置管成功率、减轻患者不适感,也能够避免管道误入气管或食管,减少并发症风险。

卫政登告诉记者,通过对鼻肠管构造进行改进,这一技术已获得了专利,并发表了核心论文。同时,通过成立广东省护理学会鼻肠管置管护理技术专业委员会,对该技术进行推广和普及。目前已经成功举办三期超声辅助下鼻肠管置管培训班,培训人员已有100多人。

记者 徐依励 通讯员 梁嘉韵

报道链接:https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2024/05/12/SF11965424fcb4db3151a64e8ea9541c.html?channel=weixin

报道日期:2024-05-12